2024擭偵側偭偰妋擣偝傟偨忛偱偁傞丅

撨壪愳挰偺杒抂丄獯愳偺撿娸偑忩朄帥偱偁傞偑丄偦偆偄偆帥堾偼尰嵼側偄丅偁偔傑偱抧柤偱偁傞丅

偙偺抧嬫偵偼屆戙偺乽撨恵姱迳堚愓乿偑偁傞丅

偦偺彮偟杒偵撨恵堦懓丄忩朄帥巵偺嫃娰丄忩朄帥娰偑偁偭偨偲偄偆丅

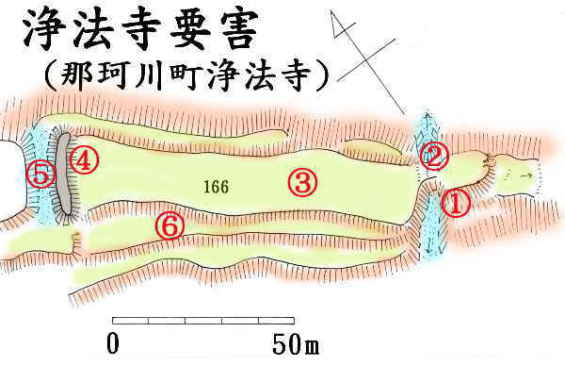

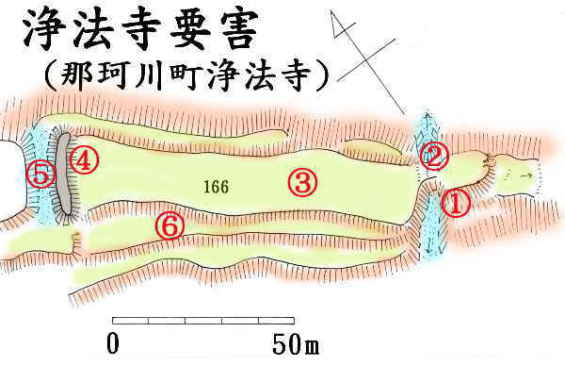

偙偺忩朄帥梫奞偼忩朄帥娰偺惣偵偁傞獯愳偲乽側傔傝愳乿偵嫴傑傟偨搶惣偵挿偄旜崻忬偺昗崅164倣丄斾崅栺30倣偺嶳偵偁傞丅

偦偺嶳偺搶偺愭抂偐傜栺150倣傎偳峴偭偨応強晅嬤偵偁傞丅

愭抂偵曟抧偑偁傝丄偦偺棤傪峴偔偑丄忛毈傑偱偺娫偵偼忛妔堚峔偼側偄丅

撨壪愳挰乮媽彫愳挰乯偺忛

忩朄帥梫奞乮撨壪愳挰忩朄帥乯36.7868丄140.1033

2024擭偵側偭偰妋擣偝傟偨忛偱偁傞丅

撨壪愳挰偺杒抂丄獯愳偺撿娸偑忩朄帥偱偁傞偑丄偦偆偄偆帥堾偼尰嵼側偄丅偁偔傑偱抧柤偱偁傞丅

偙偺抧嬫偵偼屆戙偺乽撨恵姱迳堚愓乿偑偁傞丅

偦偺彮偟杒偵撨恵堦懓丄忩朄帥巵偺嫃娰丄忩朄帥娰偑偁偭偨偲偄偆丅

仼撿懁乽側傔傝愳乿曽柺偐傜尒偨忛毈

偙偺忩朄帥梫奞偼忩朄帥娰偺惣偵偁傞獯愳偲乽側傔傝愳乿偵嫴傑傟偨搶惣偵挿偄旜崻忬偺昗崅164倣丄斾崅栺30倣偺嶳偵偁傞丅

偦偺嶳偺搶偺愭抂偐傜栺150倣傎偳峴偭偨応強晅嬤偵偁傞丅

愭抂偵曟抧偑偁傝丄偦偺棤傪峴偔偑丄忛毈傑偱偺娫偵偼忛妔堚峔偼側偄丅

忛偼搶惣栺120倣丄撿杒栺40倣偺婯柾偱偁傝丄搶偵杧愗傪夘偟撍偒弌偟栺15倣偺攏弌忬偺嬋椫嘆偑偁傝丄庡妔晹偲偼搚嫶嘇偱寢偽傟傞丅

攏弌偺搶懁偼崅偝栺1倣偺愗娸偵側偭偰偄傞偩偗偁傞丅

庡妔嘊偼搶惣栺100倣丄暆栺20乣25倣偺嵶挿偔丄惣偵崅偝栺2倣偺搚椲嘋偑偁傝丄偦偺奜懁偼孈嘍偱偁傞丅

庡妔偺杒懁偲撿懁偵偼懷嬋椫嘐偑偁傞丅

| 嘆搚嫶忋偐傜尒偨杧愗撿懁丅嵍偑攏弌忬偺嬋椫丅 | 嘇攏弌忬偺嬋椫偐傜尒偨搚嫶偲庡妔晹 | 嘊庡妔撪晹丄偦傟傎偳偺錗偱偼側偔僗僢僉儕偟偰偍傝暯扲丅 |

| 嘋庡妔惣懁偺搚椲丄崅偝栺2倣丅 | 嘍丂嘋偺搚椲偺攚屻丄惣懁偺孈丅偐側傝杽杤偟偰偄傞丅 | 嘐庡妔撿懁偺崢嬋椫 |

偙偺忛丄嘍偺杧愗偑惣抂偱偁傞偑丄偦偙偐傜惣懁偼娚幬柺偱偁傝丄崅偔側偭偰峴偔丅

偙偪傜偺曽柺偐傜峌寕傪庴偗傟偽庛偄偲巚傢傟傞偑丄摿偵壗傕側偄丅惣懁傊偺寈夲偼敄偄丅

搶懁偵攏弌偺傛偆側嬋椫偑偁傞偺偱揋偺憐掕曽岦偼搶偱偁傞丅

偙偺偨傔丄搶偐傜峌傔崬傫偱偒偨揋傪寎寕偡傞偨傔偺忛偲悇掕偝傟傞丅

忩朄帥娰偺媗偺忛偲巚偭偨偑堘偆傛偆偩丅

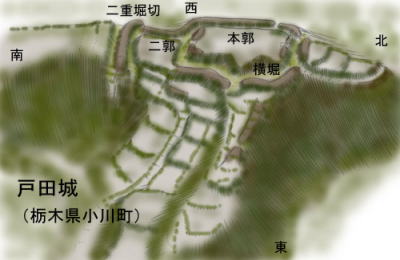

曅暯忛乮撨壪愳挰曅暯乯

| 彫愳挰偺撿惣偺撨壪愳傪搶偵尒傞嶳忋偵偁傞丅 撨恵帒棽偺戞敧巕寴揷敧榊媊棽偑抸忛偟偨偲揱傢傞偑揱愢偺堟傪弌側偄丅 搶墌帥撿偺嶳偺捀忋偵抸偐傟偨嶳忛偱偁傞丅 旜崻幃偺忛妔偱偼側偔丄娵偭傐偄嶳偺嶳捀廃埻偵墶杧傪弰傜偡怷揷忛傗屗揷忛側偳偲帡偨僞僀僾偺忛偱偁傞丅 嶳捀偵俀侽傾乕儖傎偳偺暯抧偑偁傝丄偙偙偑杮妔偱偁傞丅 偦偺廃埻丄俁m傎偳壓偵暆俀m掱搙偺杧偑庢傝姫偔丅 杧偼偐側傝杽杤偟偰偍傝丄杧偲偄偆傛傝慜柺偵搚椲傪帩偮懷嬋椫偵嬤偄姶偠偱偁傞丅 惣懁丄撿懁偼崢嬋椫偑偁傞偺傒偱偁傞丅 杮妔偺搶幬柺偵奒抜忬偵妔偑偁傝丄俀丄俁廳偺墶杧偑庢傝姫偔丅 偟偐偟丄偙偙傕杧偼偐側傝杽傕傟偰偟傑偭偰偄傞丅 |

|

|

|

|

| 搶偺嶳傠偔偐傜尒偨忛毈丅 娵偭傐偄嶳偵偁傞丅 |

嬋椫嘦撪晹丅悪偺椦偵側偭偰偄傞丅 | 杮妔廃埻偺杧偼杽杤偑寖偟偔丄錗偱偁傞丅 |

妔傕暯扲偝偼側偔偨偩偺娚幬柺偱偁傞丅

偦偺搶曽偵50m亊70m掱偺偐側傝峀偄暯扲抧嘦偑偁傝丄壆晘傗憼偑偁偭偨応強偲尵傢傟傞丅

戝庤偼杒懁偺忢墌帥曽柺偱偁偭偨偲偄偆丅

忛毈偼庤偑壛傢偭偰偼偄側偄偑丄慡偔偺枹惍旛忬懺偱偁傝丄搢栘偑崜偔丄錗忬懺偱曕偔偺偵傕擄廰偡傞丅

撨恵巵宯偺忛偱偁偭偨偑丄尦婽尦擭乮1570乯丄嵅抾巵偵廬偆晲栁巵偺峌寕傪庴偗偰棊忛偟丄攑忛偵側偭偨偲偄偆丅

乮捁嵴恾偺挰柤偑彫愳挰偲側偭偰偄傑偡偑丄攏摢挰偲偺崌暪埲慜偵昤偄偨偙偲偵傛傝傑偡丅乯

屗揷忛乮撨壪愳挰搶屗揷乯

| 曅暯忛偺杒1.5km偺搶俀km偵撨壪愳傪尒傞嶳忋偵偁傞丅 杒懁偵偼崙摴239崋慄偑憱傝丄搶偺嶳榌偵孎栰恄幮偑偁傞丅 曅暯忛偺巟忛偲偄偆偑丄尰抧傪尒傞偲曅暯忛傛傝偼傞偐偵棫攈偱偁傞丅 杮妔偼50m亊30m偺戝偒偝偱偁傞偑丄偦偺廃埻傪墶杧偑侾廃偟偰偄傞丅 曅暯忛偲堘偭偰杧偼傎偲傫偳杽杤偟偰偄側偔丄愗娸偺岡攝傕塻偄丅 杒懁偼旜崻偵増偭偰悢妔偑偁傝丄杮妔偺撿懁偵杧傪妘偰偰擇妔偑偁傝丄偦偺撿懁偼擇廳杧愗偱幷抐偝傟偰偄傞丅 杮妔偐傜孎栰恄幮曽柺偵墑傃傞旜崻忋偺妔偼柧妋偱偼側偄偑丄彫偝側杧愗偑偁傝丄崢嬋椫偲巚傢傟傞暯扲抧偑2売強傎偳尒傜傟傞丅 偦偺旜崻偺撿懁偺幬柺偵偼傗偼傝嬋椫偑抜乆偵抸偐傟丄偙偺曽柺偑戝庤偩偭偨傛偆偱偁傞丅 抸忛幰偼晄柧偱偁傞偑丄撨恵巵宯偺忛妔偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅 |

|

|

|

|

| 擇妔惣懁偺杧 | 擇妔撿懁偺擇廳杧愗 | 杮妔杒懁偺杧 |

乮捁嵴恾偺挰柤偑彫愳挰偲側偭偰偄傑偡偑丄攏摢挰偲偺崌暪埲慜偵昤偄偨偙偲偵傛傝傑偡丅乯